観賞魚がすぐ死んでしまう原因は?水質・水温・病気を防ぐための完全ガイド

更新日:2025年11月26日

- 観賞魚が死んでしまう主な原因は、目に見えない水質・水温の変化と、見過ごされがちな病気の初期症状です。

- 水質悪化を防ぐには、アンモニアから硝酸塩への「硝化サイクル」を理解し、定期的な水換えや水質検査、餌の与えすぎに注意が必要です。

- 水温管理では、ヒーターや冷却ファンで適正水温を維持し、水換えや新しい魚の導入時に急激な温度変化(温度ショック)を避けることが重要です。

- 魚の病気の多くは、水質悪化や水温急変といった飼育環境のストレスが引き金となるため、早期発見と「予防」が最も効果的な対策となります。

- 日々の観察と適切な3大要因の管理を習慣化することで、多くの飼育トラブルを回避し、愛魚を健康に長く飼育できます。

観賞魚が死ぬ三大原因は「水質・水温・病気」

魚の飼育で最も重要な要素は、間違いなく「水」です。魚は水中で呼吸し、生活のすべてを行います。つまり、水は彼らにとって空気であり、家そのものです。

飼育トラブルのほとんどは、この水の管理、すなわち「①水質管理」「②水温管理」、そしてこれらが引き金となる「③病気」の三つに集約されます。

逆に言えば、この三つのポイントを正しく理解し管理すれば、飼育の成功率は劇的に向上します。大切な魚を守るため、まずは水の管理に関する正しい知識を身につけることが、安定したアクアリウムライフへの第一歩です。

原因①:見えない敵「水質悪化」のサインと対策

魚を飼育する上で最大の壁となるのが「水質管理」です。見た目は透明で綺麗な水でも、魚にとっては有害な物質が溶け込んでいることが多々あります。この「見えない敵」である水質悪化のメカニズムを理解することが、飼育トラブルを回避する鍵となります。

なぜ水質は悪化するのか?有害物質の連鎖を知る

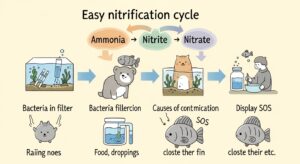

水槽の水質が悪化する主な原因は、魚のフンや尿、食べ残しの餌です。これらは水中で分解される過程で、魚にとって猛毒となる「アンモニア」を発生させます。

このアンモニアを無害化してくれるのが、フィルターの濾材や底砂に生息する「ろ過バクテリア」です。

- ろ過バクテリアが、猛毒のアンモニアを比較的毒性の低い「亜硝酸」に分解する。

- 別の種類のバクテリアが、有害な亜硝酸をさらに毒性の低い「硝酸塩」へと分解する。

このアンモニア→亜硝酸→硝酸塩という一連の流れを「硝化サイクル」と呼び、生物ろ過の根幹をなす重要な仕組みです。

特に「水槽立ち上げ」直後は、このバクテリアが十分に繁殖していないため、アンモニアや亜硝酸の濃度が急上昇しやすく、魚が死んでしまう最大の原因となります。

【SOSサイン】水質悪化で魚が見せる行動・症状

水質が悪化すると、魚は様々なSOSサインを出します。これらの初期症状を見逃さないことが重要です。

- 鼻上げ:水面で口をパクパクさせる。酸欠やアンモニア中毒のサイン。

- 体をこすりつける:水槽の壁や底、流木などに体をこすりつける。

- 異常な遊泳:急に暴れまわる、または水槽の隅でじっと動かない。

- ヒレをたたむ:元気がなく、ヒレを体にぴったりとつけている。

- 体表やエラの充血:体やエラが赤っぽくなる。アンモニア・亜硝酸中毒の典型症状。

これらのサインを見つけたら、放置すれば死に至る危険な状態です。すぐさま対策を講じる必要があります。

初心者でもできる水質改善|4つの基本ステップ

水質を安定させるには、日々の地道な管理が不可欠です。以下の4つの基本を習慣化しましょう。

- 定期的な水換え(換水)

硝化サイクルの最終生成物である硝酸塩は、水槽内に蓄積していきます。高濃度の硝酸塩は魚の成長を阻害し、病気への抵抗力を弱めるため、水換えで排出する必要があります。

- 頻度・量:1〜2週間に一度、全体の1/3程度が目安。

- 注意点:交換する水は必ずカルキ抜きを行い、水槽の水温に合わせてからゆっくり注ぎ入れる。

- ろ過フィルターの適切なメンテナンス

フィルターは物理的なゴミを取り除くだけでなく、ろ過バクテリアの住処となる重要な場所です。

- 掃除方法:水道水で洗うとバクテリアが死んでしまうためNG。水換えの際に抜き取った飼育水で、軽くすすぐ程度に留める。

- 水質検査の習慣化

アンモニア、亜硝酸、硝酸塩、pH値は目に見えません。市販の水質検査薬(テトラやジェックスなど)を使い、定期的に数値をチェックしましょう。特に水槽立ち上げ期や、魚の調子が悪い時には必須です。

- 理想の数値:アンモニアと亜硝酸は「検出されないこと」が絶対条件。

- 餌の与えすぎに注意

水を汚す最大の原因は「餌の与えすぎ」です。全ての飼育トラブルの引き金になりかねません。

- 量の目安:数分で食べきる量を一日1〜2回。

原因②:意外な落とし穴「水温変化」の管理術

熱帯魚などの観賞魚は、急激な水温の変化に非常に弱い変温動物です。人間にとってはわずかな温度差でも、魚にとっては大きなストレスとなり、病気や死の直接的な原因になります。

適正水温を維持するための必須アイテム

年間を通じて水槽内の水温を一定に保つには、以下のアイテムが必須です。

- 水槽用ヒーター&サーモスタット:冬場の低水温を防ぎ、設定した温度(多くの熱帯魚は25℃前後)を自動で維持します。

- 水槽用冷却ファン or クーラー:夏場に水温が30℃を超えると危険です。ファンやクーラーで高水温対策をしましょう。部屋ごとエアコンで管理するのも有効です。

飼育する魚の種類によって適正水温は異なるため、事前に必ず確認しましょう。

水換え・水合わせ時の「温度ショック」を防ぐ方法

日常管理の中で特に水温変化に注意すべきなのが「水換え」と「水合わせ」です。

- 水換え時:冷たい水道水をそのまま入れるのは絶対にやめましょう。新しい水は、必ず事前に水槽の水温と同じ温度になるよう調整してから、ゆっくり加えます。急激な水温低下は、白点病などを誘発する大きな原因です。

- 水合わせ時:新しく購入した魚を水槽に入れる際は、丁寧な「水合わせ」が必須です。輸送用の袋と水槽の水では、水温も水質も異なります。

- まず魚が入った袋を水槽に30分〜1時間浮かべ、水温を同じにします。

- 次に袋の水を少し捨て、水槽の水を少しずつ袋に加える作業を、15〜20分おきに数回繰り返します。

- 時間をかけて水質に慣らしてから、魚だけをそっと水槽に移します。

原因③:手遅れになる前に!魚の病気の初期症状と対処法

魚の病気の多くは、水質悪化や水温の急変といった飼育環境のストレスが引き金です。つまり、病気対策は治療よりもまず「予防」が第一。日々の管理を徹底し、病気を発生させない環境作りが最も重要です。

代表的な魚の病気と見分け方

早期発見・早期治療のため、代表的な病気の症状を知っておきましょう。

- 白点病:体やヒレに0.5〜1mm程度の白い点が現れる、最も有名な病気。原因は寄生虫で、水温の急変時に発生しやすい。体をこすりつける行動が見られます。伝染力が非常に強いです。

- 尾ぐされ病:尾ビレや各ヒレの先が白く濁ったり、溶けるようにボロボロになったりする細菌感染症。水質悪化が主な原因です。

- 水カビ病:体に白い綿のようなものが付着する病気。外傷などから真菌が感染して起こります。

- 松かさ病:鱗が逆立ち、体が松ぼっくりのように見える病気。内臓疾患が原因とされ、治療が難しい病気の一つです。

日々の観察で「いつもと違う」という変化に気づくことが、早期発見の第一歩です。

病気を見つけたら?塩水浴・薬浴など家庭でできる初期治療法

もし病気の魚を見つけたら、初期段階であれば家庭での治療も可能です。

- 隔離する:まず病魚を別の水槽やバケツ(トリートメントタンク)に移し、他の魚への感染を防ぎます。

- 塩水浴(0.5%)を行う:飼育水1リットルに対し塩5g(0.5%濃度)を溶かして塩水浴させます。魚の浸透圧調整の負担を軽減し、自己治癒力を高める効果が期待できます。尾ぐされ病の初期などに有効です。※食塩(粗塩など)を使用し、アジシオなどはNG。

- 薬浴を行う:塩水浴で改善しない場合や白点病などには、観賞魚用の魚病薬(メチレンブルー、グリーンFリキッドなど)を使います。必ず症状に合った薬を選び、規定の用法・用量を守ってください。薬はろ過バクテリアに悪影響があるため、隔離した水槽で行うのが原則です。

病気の最高の対策は「予防」。日々の観察が重要

繰り返しになりますが、病気対策で最も重要なのは「予防」です。

餌やりの時間には、全匹が元気にしているか、泳ぎ方や体表に異常はないかをチェックする習慣をつけましょう。また、過密飼育を避け、隠れ家を作るなど、魚がストレスなく暮らせる環境を整えることも、病気の予防に繋がります。

【初心者向けQ&A】魚の飼育トラブル解決策

ここでは、観賞魚飼育でよくある質問とその回答をまとめました。

Q1: 水槽の水が白く濁る原因と対処法は?

- A1: 水槽立ち上げ初期の場合は、ろ過バクテリアが急増している証拠で、数日〜1週間で自然に透明になります。むやみに水換えをするとバクテリアの定着が遅れるので待ちましょう。安定していた水槽が急に濁った場合は、バクテリアの死滅(フィルターの洗いすぎ等)や餌の与えすぎが原因です。1/3程度の水換えを行い、餌の量を減らして様子を見てください。

Q2: 魚が次々に死んでしまう…何からチェックすればいい?

- A2: まずは水質検査です。特にアンモニアと亜硝酸の濃度が危険なレベルでないか確認してください。次に水温計を見て、ヒーターが正常に作動しているか、適正水温に保たれているかを確認します。目に見える病気がない場合、死因のほとんどは水質か水温の異常です。

Q3: 水換え後に魚の元気がなくなるのはなぜ?

- A3: 新しい水と水槽の水の「温度差」による温度ショックが最も多い原因です。その他、pHが大きく異なることによる「pHショック」や、カルキ抜きが不十分だった可能性も考えられます。水換えは、水温と水質を元の飼育水に近づけ、ゆっくり行うのが鉄則です。

Q4: おすすめの水質検査薬やフィルターは?

- A4: 水質検査薬は、テトラ社やジェックス社などから販売されている試験紙タイプ(手軽)や試薬タイプ(正確)があります。最初は手軽な試験紙から始めるのがおすすめです。フィルターは水槽サイズや魚の数に合わせて選びましょう。ろ過能力が高い外部式、メンテナンスが楽な上部式、小型水槽向けの投げ込み式など、ご自身の飼育スタイルに合ったものを選びましょう。

まとめ:魚を死なせない!3つの基本管理で楽しいアクアリウムを

観賞魚の飼育は、小さな命を預かる責任ある趣味です。本記事で解説してきた「①水質管理」「②水温管理」「③病気の早期発見」という三つの基本を常に意識することが、トラブルを回避し、魚を健康に育てる最も確実な道です。

飼育の落とし穴は、基本的な管理を怠ることで発生します。しかし、原因を正しく理解し、一つ一つ丁寧に対処すれば必ず乗り越えられます。日々の観察と管理を習慣化し、魚たちが美しい姿で応えてくれる、充実したアクアリウムライフをお楽しみください。

- 観賞魚飼育の成功には、「水質管理」「水温管理」「病気の早期発見」という3つの基本が不可欠です。

- 水質悪化を防ぐため、定期的な水換えやフィルターの適切なメンテナンス、水質検査、餌の与えすぎに注意しましょう。

- 水温変化は魚にとって大きなストレス源となるため、ヒーターや冷却ファンで適正温度を保ち、温度ショックを避けることが重要です。

- 魚の病気は飼育環境のストレスが引き金となることが多いため、日々の観察による早期発見と、徹底した予防が最も効果的です。

- これらの基本的な管理を習慣化することで、多くのトラブルを回避し、愛魚と長く健康で楽しいアクアリウムライフを送ることができます。

初回公開日:2025年11月26日

記載されている内容は2025年11月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。