うさぎとハリネズミの複数飼育は可能?安全な共存を実現する完全ガイド(危険・注意点・ケージ配置まで徹底解説)

更新日:2025年11月26日

- うさぎとハリネズミの異種飼育は、直接触れさせず独立した生活空間を確保する「共存」が成功の鍵です。

- 食性、社会性、活動時間の違いから、怪我やストレス、感染症のリスクが高いため十分な対策が必須となります。

- それぞれのケージを個別に用意し、距離を離して配置し、お互いが見えないように工夫することが最重要です。

- 部屋んぽは絶対同時に行わず、生活リズムや適温の違いを考慮した徹底した温度管理が求められます。

- 専門の獣医を見つけ、日々の健康観察と衛生管理を徹底し、ストレスサインを見逃さないことが大切です。

うさぎとハリネズミの複数飼育は可能?基本的な相性を知ろう

まず最も重要な「うさぎとハリネズミは一緒に飼えるのか?」という疑問にお答えします。

結論から言うと、「直接触れ合わせず、お互いの独立した生活空間を完全に確保する」という条件下であれば可能です。仲良く寄り添ったり、一緒に遊んだりする「同居」は、残念ながらほぼ不可能です。目指すべきは、同じ家の中でお互いがストレスなく暮らす「共存」。この大前提を理解することが、複数飼育の第一歩です。

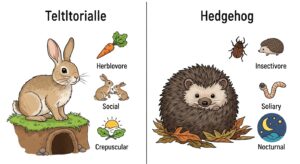

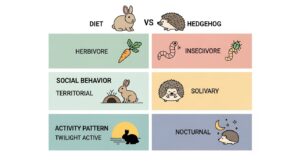

うさぎとハリネズミの基本的な習性の違い

なぜ直接の触れ合いが難しいのか、その理由は二匹の根本的な習性の違いにあります。それぞれの生態を理解し、なぜ物理的な距離が必要なのかを知っておきましょう。

- うさぎの習性 草食動物で、本来は群れで生活しますが、非常に強い縄張り意識を持っています。自分のテリトリーに他の動物が入ることを嫌う傾向が強いです。また、捕食される側の動物であるため、非常に臆病で警戒心が強く、ストレスを感じやすい繊細な生き物です。活動時間は主に朝と夕方の薄明薄暮性です。

- ハリネズミの習性 モグラに近い食虫目に分類される動物で、野生では昆虫などを食べる雑食性です。単独で生活する習性を持ち、他の個体と過ごすことを好みません。非常に臆病で、危険を感じると体を丸めて針を立てて防御します。活動時間は完全な夜行性で、昼間はほとんど寝て過ごします。

このように、食性(草食vs雑食)、社会性(縄張り意識vs単独行動)、活動時間(薄明薄暮性vs夜行性)など、あらゆる面で二匹の習性は大きく異なります。この違いが、複数飼育における様々な注意点につながるのです。

相性におけるメリットとデメリット

うさぎとハリネズミの複数飼育を始める前に、メリットとデメリットを客観的に把握しておくことが重要です。

複数飼育のメリットとデメリット

- メリット1: 飼い主の癒しが倍増する。異なる魅力を持つ二匹が同じ空間にいるだけで、生活が豊かになります。

- メリット2: お互いに無関心でいられる可能性。犬や猫のように積極的に関わろうとしないため、適切に距離を保てば、お互いを意識せず平穏に暮らせる場合があります。

- デメリット1: 怪我とストレスのリスク。うさぎがハリネズミに近づき針で怪我をする、逆にうさぎがハリネズミを蹴って大怪我をさせるといった事故が考えられます。

- デメリット2: 生活リズムの違いによるストレス。夜行性のハリネズミが立てる物音が、うさぎの睡眠を妨げる可能性があります。

- デメリット3: 異種間感染症のリスク。お互いが持つ常在菌や寄生虫が、もう一方の病気の原因となる可能性があります。

うさぎとハリネズミを一緒に飼うための【準備編】

複数飼育を決意したら、動物たちを迎える前に万全の準備を整えましょう。環境、物、心構えの3つの側面から解説します。

飼育を始める前に必要な心構えと準備

まず最も大切なのは、それぞれの個体を「独立したペット」として終生飼育する覚悟です。万が一、相性が悪く同じ部屋での飼育が困難になった場合に備え、完全に別の部屋に隔離できるスペースを確保しておくことも重要です。「うまくいかなかったら手放す」という選択肢は絶対にあってはなりません。

経済的な負担も2倍以上になることを覚悟しましょう。初期費用、毎月の餌代や消耗品費、そして何より医療費です。うさぎもハリネズミも専門的な知識を持つ獣医による診察が必要なエキゾチックアニマルです。ペット保険への加入も検討し、予期せぬ出費に備えましょう。

それぞれに必要な飼育用品リスト

うさぎとハリネズミでは、必要な飼育用品が全く異なります。共用できるものはほぼ無いと考え、それぞれに最適なものを一式揃えましょう。

うさぎ用の飼育用品

- ケージ: 最低でも幅80cm以上、高さ60cm程度の広さがあるもの

- 給水ボトル: 衛生的なボトルタイプ推奨

- フード入れ: ひっくり返しにくい陶器製など重いもの

- トイレ: 角で排泄する習性に合わせたコーナータイプ

- 牧草フィーダー: いつでも新鮮な牧草が食べられるように設置

- かじり木: 歯の伸びすぎ防止用

- 隠れ家(ハウス): 安心できるスペース

ハリネズミ用の飼育用品

- ケージ: 最低でも幅60cm以上、脱走防止に深さと通気性があるもの

- 給水ボトルまたはお皿: 個体の好みに合わせる

- フード入れ: 浅くて安定感のあるもの

- 床材: アレルギーの出にくい広葉樹チップやコーンリターなど

- 回し車(サイレントホイール): 運動不足解消に必須。直径30cm以上の大きめサイズを推奨

- 隠れ家(ハウス): 光を遮断できる寝袋やドーム型ハウス

- ペットヒーター・温度計/湿度計: 命に関わる温度管理に必須

動物病院のリサーチが重要!両方を診れる獣医を探す

複数飼育で最も重要な準備の一つが、信頼できる動物病院探しです。うさぎもハリネズミも「エキゾチックアニマル」を専門的に診療できる獣医でなければ、適切な治療ができません。

理想は、うさぎとハリネズミの両方を高い専門性を持って診察できる獣医がいる動物病院です。事前に近隣の動物病院のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりしてリストアップしておきましょう。夜間や休日に対応してくれる救急病院も併せて調べておくと安心です。

【実践編】複数飼育を成功させる具体的なノウハウ

準備が整ったら、いよいよ飼育開始です。二匹が安全かつ快適に暮らすための具体的な方法と管理のコツを解説します。

最重要ポイント!ケージのスペース配置とレイアウト

うさぎとハリネズミの複数飼育の成功は、飼育スペースの物理的な分離、つまり「ケージの配置」がすべてと言っても過言ではありません。

大原則として、ケージは必ず個別に用意してください。一つのケージに二匹を入れることは絶対に避けましょう。

同じ部屋にケージを置く場合、できるだけ距離を離して設置するのが理想です。ケージを隣同士に置くことは、お互いの存在がストレスになるため推奨されません。スペースの都合で近くに置かざるを得ない場合は、ケージの間に仕切り板を立てるなど、お互いの姿が直接見えないように工夫しましょう。視線が合うだけでもストレスの原因となり得ます。

生活リズムの違いを乗り越える対策

夜行性のハリネズミと薄明薄暮性のうさぎ。うさぎが休息する深夜にハリネズミが活動するため、その物音がうさぎのストレスにならないよう配慮が必要です。

特にハリネズミの回し車の回転音は、大きな騒音源になり得ます。これを軽減するため、静音性の高い「サイレントホイール」を選ぶことが必須です。また、うさぎのケージから最も遠い部屋の隅にハリネズミのケージを設置する、家具を間に挟んで音を和らげるなどの対策も有効です。うさぎが特に敏感な性格なら、最初から別の部屋で飼育するのが最も安全です。

温度管理と環境設定の注意点

うさぎとハリネズミは、それぞれ快適な温度・湿度が異なります。両方が健康に過ごせる環境の維持は、飼い主の重要な役割です。

- うさぎの適温: 18~24℃(湿度40~60%)。特に高温多湿に弱い。

- ハリネズミの適温: 24~29℃。特に寒さに弱く、20℃以下は命の危険。

同じ部屋で飼育する場合、室温を24~26℃程度に設定するのが一つの目安です。

- 夏場: エアコンを24時間稼働させ、うさぎ用に冷却グッズ(アルミプレート等)を設置。

- 冬場: 部屋全体を暖めつつ、ハリネズミのケージにはペットヒーターを設置し局所的に暖める。

それぞれのケージに温度・湿度計を設置し、常に両方の環境をモニタリングしましょう。

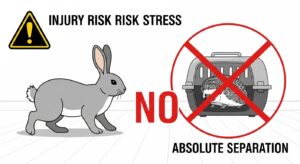

危険!うさぎとハリネズミの「部屋んぽ」と直接対面の注意点

ケージを分けていても油断は禁物です。ケージの外での活動、いわゆる「部屋んぽ」の時間には最大の注意が必要です。

一緒に部屋んぽ(放し飼い)は絶対にNG!

うさぎとハリネズミを同時に同じスペースで部屋んぽさせることは、絶対にやめてください。これは最も事故が起こりやすい危険な行為です。

前述の通り、物理的な怪我のリスクが非常に高いだけでなく、お互いの匂いや存在そのものが、両者にとって計り知れないストレスとなります。

部屋んぽは必ず時間をずらし、完全に別々のタイミングで行ってください。例えば、うさぎの部屋んぽが終わったら一度掃除と換気を行い、次の日にハリネズミの部屋んぽをさせる、といった徹底した管理が求められます。

安全な対面のさせ方(もし行う場合)

基本的には、直接対面させる必要はありません。もし試す場合でも、必ずどちらかをケージやキャリーに入れた状態で行います。絶対に直接触れ合わせないでください。

遠くから姿を見せる程度にし、数秒で終えます。うさぎが足ダンをしたり、ハリネズミが「フシュッ!」と威嚇したりした場合は、強いストレスのサインなので即中止してください。無理な対面は動物虐待になりかねません。

触れ合いよりも「独立した個」としての尊重を

うさぎとハリネズミの複数飼育では、「仲良くさせる」ことではなく、「お互いのテリトリーとプライバシーを尊重し、干渉させない」ことが最も重要です。それぞれが自分のペースで安心して暮らせることが、彼らにとっての幸せなのです。

健康と安全を守る!複数飼育のトラブルシューティング

日々の丁寧な管理と観察を続けていても、予期せぬトラブルは起こり得ます。よくある問題とその対策、健康管理のポイントを解説します。

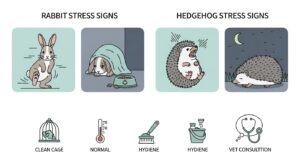

ストレスサインを見逃さない!行動チェックリスト

言葉を話せないペットの体調不良を察知するには、日々の行動観察が不可欠です。

うさぎのストレスサイン

- 食欲不振、偏食

- 水を飲まない

- ケージの隅でうずくまる

- 攻撃的になる、過剰に怯える

- 足ダン(スタンピング)を繰り返す

- 過剰な毛づくろいによる脱毛

- ケージを執拗に噛み続ける

ハリネズミのストレスサイン

- 食欲不振

- 頻繁に「フシュフシュ」と鳴き針を立てる

- 長時間、丸まったままで出てこない

- 夜になっても活動しない

- 自傷行為(自分の足を噛むなど)

- 緑色の便をする(ストレスが原因の場合も)

これらのサインに気づいたら、まず飼育環境を見直しましょう。症状が改善しない場合は、病気の可能性を考え、速やかに獣医に相談してください。

共通の病気と感染症のリスク対策

異種飼育では、動物間で病気がうつるリスクも考慮すべきです。特に注意したいのが、うさぎの鼻腔に常在することが多い「パスツレラ菌」です。また、ダニや真菌(カビ)による皮膚病は、両者ともに感染する可能性があります。

感染症を防ぐには、飼育環境の衛生管理が最も重要です。ケージの掃除はこまめに行い、月に一度はケージ全体を丸洗い・消毒しましょう。交差感染を防ぐため、掃除道具はうさぎ用とハリネズミ用で分けることを推奨します。

ご飯・餌の管理で気をつけること

うさぎは草食動物、ハリネズミは雑食性であり、必要な栄養素が全く異なります。お互いのフードを誤って食べてしまうことは絶対に避けなければなりません。

部屋んぽの際には、床にフードが落ちていないか必ず確認してください。特に、うさぎ用のペレットはハリネズミにとって嗜好性が高い場合がありますが、ハリネズミの健康には適していません。それぞれのケージで、専用フードと新鮮な水を与える基本を徹底しましょう。

まとめ:安全な共存を目指すことが成功の鍵

うさぎとハリネズミの複数飼育は、「仲良し」を期待するのではなく、「お互いの習性を深く理解し、独立した環境を確保した上での共存」を目指す、上級者向けの飼い方です。

成功のポイント

- ケージは必ず別々にし、物理的な距離を保つ。

- 一緒に部屋んぽは絶対NG。直接接触は避ける。

- 生活リズムや適温の違いを理解し、両者が快適な環境を整える。

- ストレスサインを見逃さず、日々の健康・衛生管理を徹底する。

- 両方を診察できる専門の獣医を見つけておく。

これらの注意点を守り、それぞれの個性を尊重する覚悟があれば、うさぎとハリネズミとの暮らしは、飼い主にとってこの上ない喜びと癒しをもたらしてくれるでしょう。

- うさぎとハリネズミの複数飼育は、習性の違いを理解し、独立した飼育環境を確保する「共存」が前提です。

- 怪我、ストレス、感染症リスクを避けるため、ケージは別々に設置し、物理的な距離を保つ工夫が不可欠です。

- 生活リズムや適温の違いを考慮し、静音性の高い用品を使用し、それぞれが快適な温度・湿度を維持しましょう。

- 部屋んぽは絶対に同時に行わず、動物病院のリサーチを含む事前の万全な準備と日々の健康観察が重要です。

- お互いのテリトリーとプライバシーを尊重し、無理に触れ合わせず、独立した個としての幸せを優先してあげましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1: うさぎとハリネズミのケージを隣同士に置いても大丈夫?

A1: 推奨できません。やむを得ない場合は、お互いの姿が直接見えないように仕切りを設ける工夫が必要です。視線が合うだけでもストレスになる可能性があるため、できるだけ距離を離すのが理想です。

Q2: 鳴き声や物音がお互いのストレスになりませんか?

A2: ハリネズミの威嚇音や、夜間の活動音(特に回し車の音)がうさぎのストレスになる可能性があります。静音性の高い飼育用品を選び、ケージの設置場所を工夫するなどの対策が求められます。

Q3: どちらかを先に飼っている場合、後から迎える際の注意点は?

A3: 先住ペットがいる環境は、双方にとって大きなストレスです。後から迎える子は、まず別の部屋で飼育を開始し、新しい環境に慣らす期間を設けましょう。先住の子のテリトリーを尊重し、いきなり対面させるのは絶対に避けてください。先住の子とのコミュニケーションも今まで以上に大切にしましょう。

初回公開日:2025年11月26日

記載されている内容は2025年11月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。