爬虫類・両生類の飼い方|初心者向けに必要なもの、費用、飼いやすい種類を徹底解説

更新日:2025年11月26日

- 爬虫類・両生類の飼育は、長い寿命と初期費用・維持費、家族の同意が重要です。

- ケージ、床材、照明・保温器具、温湿度計が最低限必要な飼育用品です。

- 温度・湿度管理、ストレス軽減のレイアウト、清潔な環境維持が健康飼育の鍵となります。

- ヒョウモントカゲモドキやコーンスネークは、初心者にも飼いやすい人気種です。

- 動物愛護管理法や特定動物の知識、専門病院の確認も飼育前に必須です。

この記事でわかること

- 爬虫類・両生類を飼う前の心構え

- 飼育に必要なものリストと費用

- 正しい飼育環境(温度・湿度・レイアウト)の作り方

- 餌の種類と与え方の基本

- 初心者でも飼いやすいおすすめの種類5選

- 知っておくべき法律と健康管理のポイント

爬虫類・両生類を飼う前に知っておくべき3つの心構え

生き物を家族として迎える前には、いくつかの大切な心構えが必要です。勢いだけで購入してしまうと、後悔やトラブルの原因になりかねません。まずは以下の3つのポイントをしっかりと確認しましょう。

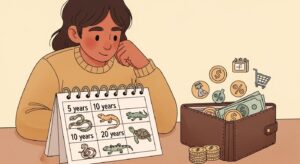

1. 命を預かる責任と寿命の理解

爬虫類や両生類は、種類によって非常に長い寿命を持ちます。例えば、人気のヒョウモントカゲモドキでも10年以上、リクガメの仲間には50年以上生きるものもいます。ペットとして迎えるということは、その一生に責任を持つということです。引っ越し、就職、結婚といったライフステージの変化があっても、最後まで面倒を見ることができるか、飼育を始める前に冷静に考えましょう。彼らは感情表現が分かりにくいかもしれませんが、確かに生きている命です。愛情を持って接し、健康で快適な生活を提供することが飼い主の最も重要な責任です。

2. 飼育にかかる初期費用と維持費

飼育を始めるには、生体の価格だけでなく、様々な設備を揃えるための初期費用が必要です。ケージや照明、保温器具などを一式揃えると、安価な種類でも2万円から5万円程度はかかると考えておきましょう。

さらに、飼育を始めれば餌代や床材の交換費用、電気代などの維持費が毎月発生します。また、万が一の病気や怪我に備えて、動物病院での治療費も考慮しておく必要があります。これらの費用を長期的に負担できるか、事前にしっかりと計画を立てることが、飼育を成功させるための第一歩です。

3. 家族の同意とアレルギーの確認

もしあなたが一人暮らしでないなら、同居する家族の理解を得ることは不可欠です。爬虫類や両生類に対して苦手意識を持つ人も少なくありません。事前に相談なく家に連れて帰ると、大きなトラブルに発展する可能性があります。

また、本人や家族がアレルギーを持っていないかも確認が必要です。生体そのものへのアレルギーは稀ですが、餌となるコオロギやマウス、あるいは床材として使用する素材にアレルギー反応を示すケースがあります。全員が快適に暮らせる環境を整えるためにも、事前のコミュニケーションを大切にしましょう。

【初心者向け】爬虫類・両生類の飼育に必要なものリスト

心構えができたら、次は具体的な準備です。ここでは、飼育に最低限必要な設備や飼育用品をリストアップして解説します。種類によって必要なものは多少異なりますが、基本となるアイテムを押さえておけば、スムーズに準備を進められます。

① 最重要アイテム「ケージ(飼育ケース)」の選び方

生体が生活する家となるケージは、最も重要な設備です。選ぶ際は、生体の最終的な大きさを考慮し、十分な広さがあるものを選びましょう。狭すぎるとストレスの原因になります。

材質はガラス製、アクリル製、プラスチック製など様々です。

- ガラス製: 傷がつきにくく観察しやすいが、重くて割れやすい。

- プラスチック製: 軽くて安価だが、傷がつきやすく、保温性はやや劣る。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、生体の特性(樹上性か地表性かなど)や設置場所に合わせて選ぶことが大切です。

② 快適な環境を作る「床材」の種類と特徴

床材は、ケージの底に敷くもので、湿度維持、糞尿の吸収、足場の確保といった役割を担います。代表的なものには、ペットシーツ、キッチンペーパー、デザートソイル(砂)、ヤシガラ土などがあります。

- ペットシーツ、キッチンペーパー: 安価で掃除が楽。ベビー個体の飼育や衛生管理を重視する場合におすすめ。

- デザートソイル、ヤシガラ土: 自然に近い環境を再現できるが、誤飲のリスクも考慮が必要。

床材の選び方一つで飼育環境は大きく変わるため、生体の生息地に合わせたものを選びましょう。

③ 健康管理の要「照明・保温器具」

変温動物である爬虫類・両生類にとって、温度管理は生命維持に直結します。ケージ内を適切に保温するため、パネルヒーターや保温球といったヒーター類は必須です。

特に、ケージ内に温度勾配(暖かい場所と涼しい場所)を作ることで、生体が自分で体温調節できるようになります。また、昼行性の種類には、ビタミンD3の合成を促す紫外線ライトや、体を温めるバスキングライト(集光型の保温球)が必要です。これらの器具をタイマーで管理すると、日常の世話が格段に楽になります。

④ 状態を可視化する「温湿度計」の重要性

適切な温度と湿度を維持するためには、ケージ内の状態を正確に把握する必要があります。そのため、温湿度計は必ず設置しましょう。アナログ式とデジタル式がありますが、数値が正確に読み取れるデジタル式がおすすめです。ケージ内の暖かい場所と涼しい場所の2か所に置くと、温度勾配をしっかりと管理できます。

⑤ その他あると便利な飼育用品

上記の基本設備に加え、以下のアイテムも準備しましょう。

- シェルター(隠れ家): 生体が安心して休める場所。ストレス軽減に必須。

- 水入れ: 飲み水、湿度維持、水浴びの場所。

- 餌皿

- ピンセット: 餌やりや掃除に便利。

- 掃除用品

初心者向けには、これらの飼育用品がセットになった「飼育セット」も販売されており、何を選べばよいか分からない場合に便利です。

飼育環境の作り方|温度・湿度・レイアウトの3つのポイント

必要なものが揃ったら、いよいよ生体を迎えるための環境作りです。自然界での生息環境をできるだけ再現することが、健康に飼育するための鍵となります。

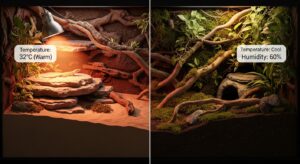

ポイント1:種類ごとに最適な「温度・湿度」を管理する

爬虫類・両生類の飼育で最も重要なのが温度と湿度の管理です。種類によって適温・適湿は大きく異なります。

- ヒョウモントカゲモドキ(砂漠地帯): 高温・乾燥を好む

- クレステッドゲッコー(熱帯雨林): 高湿度を好む

飼育したい種類の生息地の気候を調べ、ヒーターや霧吹きなどを使い最適な環境を維持しましょう。特に、気温が下がる冬場の温度管理は重要です。パネルヒーターと保温球を併用し、サーモスタットで温度を自動制御すると安心です。

ポイント2:ストレスを軽減するケージレイアウトのコツ

快適なケージレイアウトは、生体のストレスを減らし、自然な行動を引き出すために不可欠です。

- シェルターを必ず設置する: 隠れる場所があることで、生体は安心感を得られます。

- 高低差をつける: 流木や岩などを配置し、運動の機会を増やす。

ただし、物を詰め込みすぎると掃除がしにくくなるため、シンプルかつ機能的なレイアウトを心がけ、生体が安全に過ごせる空間を作りましょう。

ポイント3:清潔な環境を保つための日常メンテナンス

ケージ内を清潔に保つことは、病気の予防に直結します。

- 糞はすぐ取り除く: 見つけたらすぐに片付けましょう。

- 水は毎日交換する: 新鮮な水は健康に欠かせません。

- 定期的に大掃除を行う: 数週間〜数ヶ月に一度、ケージを丸洗いし、床材を全交換しましょう。

日々の少しの手間が、愛するペットの健康と長寿につながります。

毎日の楽しみ「餌」の種類と与え方

飼育の大きな楽しみの一つが餌やりです。しかし、与える餌の種類や頻度を間違えると、健康を損なう原因になります。ここでは、餌に関する基本的な知識を解説します。

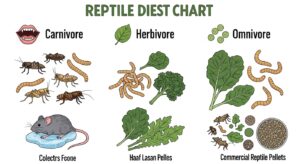

食性の違い(肉食・草食・雑食)を理解する

爬虫類・両生類は、種類によって食べるものが大きく異なります。

- 肉食: コオロギ、マウスなど(例: ヒョウモントカゲモドキ、コーンスネーク)

- 草食: 野菜、野草など(例: リクガメの多く)

- 雑食: 肉と植物の両方

飼育したい種類がどの食性なのかを事前に必ず確認し、適切な餌を準備しましょう。

代表的な餌の種類と栄養価

- 肉食の餌: 活きたコオロギやミルワーム(活餌)、冷凍マウスやラット、栄養バランスが調整された人工飼料などがあります。骨の病気を防ぐため、餌にカルシウム剤などを添加(ダスティング)することが非常に重要です。

- 草食の餌: 小松菜やチンゲンサイなどの野菜を中心に、栄養バランスを考えて与えましょう。

餌を与える頻度と量の注意点

餌を与える頻度や量は、生体の種類、年齢、大きさによって異なります。

- 成長期の若い個体: 毎日、あるいは2日に1回

- 成長した大人の個体: 数日〜1週間に1回

与えすぎは肥満や病気の原因となり、寿命を縮めることにも繋がります。食いつきや糞の状態を観察しながら、量と頻度を調整していくことが大切です。

初心者におすすめ!飼いやすい爬虫類・両生類5選

世の中には多種多様な爬虫類・両生類がいますが、中には飼育が難しい種類もいます。ここでは、比較的丈夫で性格も穏やか、飼育情報の入手もしやすい、初心者に特におすすめの種類を5つ紹介します。

1. ヒョウモントカゲモドキ(レオパードゲッコー)

「レオパ」の愛称で親しまれ、爬虫類飼育の入門種として絶大な人気を誇るヤモリの仲間です。比較的小型で場所を取らず、性格も大人しいためハンドリングも可能。人工飼料に餌付いている個体も多く、飼育のハードルが低いのが魅力です。カラーバリエーションが非常に豊富なため、自分好みの個体を探す楽しみもあります。

2. コーンスネーク

「ヘビを飼いたいけれど、大きくなるのは不安…」という方に最適です。最大でも1.5mほどで毒もなく、性格も非常に温和。餌は冷凍マウスが一般的で、給餌頻度も週に1回程度で済むため、忙しい方でも飼育しやすいでしょう。こちらも色彩が豊かで、コレクション性が高い点も人気の理由です。

3. クレステッドゲッコー

「クレス」の愛称で知られる壁チョロヤモリ。一番の特徴は、果物ベースの専用人工飼料を主食にできる点で、昆虫が苦手な方でも安心して飼育を始められます。夜行性で立体的な活動を好むため、高さのあるケージで流木などをレイアウトしてあげると、活発に動く姿を観察できます。

4. アカハライモリ

日本の水辺でよく見かける、身近な両生類です。飼育は非常に容易で、水槽に砂利と隠れ家、少しの陸地を用意すればOK。餌は冷凍アカムシや人工飼料など、ペットショップで簡単に入手できます。本格的な爬虫類飼育の前の入門として最適です。

5. ゼニガメ(クサガメの子ども)

古くから親しまれている水棲ガメです。子ガメは可愛いですが、最終的には甲長20cm以上に成長することを理解しておく必要があります。飼育には広い水槽と甲羅干し用の陸地、そしてバスキングライトと紫外線ライトが必須です。水が汚れやすいため、こまめな水換えか強力なフィルターの設置が健康維持の鍵となります。

知らないと後悔する法律と健康管理

最後に、見落としがちですが非常に重要な、法律と健康管理について解説します。トラブルを未然に防ぎ、ペットと長く幸せに暮らすために必ず知っておきましょう。

守るべき法律「動物愛護管理法」と「特定動物」

ペットを飼育する以上、「動物愛護管理法」を守る義務があります。また、人の生命や身体に害を加える恐れのある動物は「特定動物」(例: アミメニシキヘビ、ワニガメ)に指定されており、飼育には都道府県知事の許可が必要です。初心者が飼う種類で該当することは稀ですが、知識として持っておきましょう。

健康な個体の選び方と購入場所

健康な生体を選ぶことは、その後の飼育をスムーズに進める上で最も重要です。購入する際は、活発さ、目の力、体つき、傷やダニの有無をしっかりチェックしましょう。

購入場所はペットショップのほか、爬虫類・両生類専門店やブリーダーが集まる即売会などがあります。特に専門店は知識豊富なスタッフから詳しいアドバイスをもらえるため、初心者には心強い存在です。

日常の健康チェックとよくある病気

爬虫類・両生類は体調不良を隠すのが上手なため、飼い主が日々の小さな変化に気づいてあげることが大切です。

- チェックポイント: 食欲、糞の状態、体重、脱皮がスムーズか(脱皮不全)

- よくある病気: くる病(カルシウム不足)、マウスロット(口内炎)、皮膚病など

普段と違う様子が見られたら病気のサインかもしれません。早期発見・早期治療が何よりも重要です。

困ったときの相談先(動物病院・専門店)

万が一、ペットの体調が悪化した場合、すぐに相談できる場所を確保しておきましょう。しかし、爬虫類・両生類を診察できる動物病院は限られています。飼育を始める前に、自宅から通える範囲に専門の病院があるか調べておくことを強くおすすめします。また、日々の飼育で困ったことがあれば、購入した専門店に相談するのも良いでしょう。

まとめ:準備を万全に、最高の爬虫類・両生類ライフを

この記事では、爬虫類・両生類の飼育初心者が押さえるべき基本について詳しく解説しました。彼らの飼育は、温度や湿度の管理など、犬猫とは違った知識が必要です。しかし、事前に正しい知識を身につけ、しっかりと準備をすれば、そのユニークな魅力に満ちた素晴らしいペットライフを送ることができます。

まずはこの記事を参考に、自分にはどんな種類が合っているか、どんな準備が必要かをじっくりと考えてみてください。そして、お近くの専門店や爬虫類カフェに足を運び、実際に生きている彼らの姿を見て、触れてみるのも良いでしょう。十分な準備と深い愛情をもって、あなただけの特別なパートナーを迎えてあげてください。

よくある質問(FAQ)

Q1: 一人暮らしでも爬虫類は飼えますか?

A1: はい、飼育可能です。犬のように鳴き声で近所迷惑になることもなく、散歩も不要です。臭いも少ないため、アパートやマンションでの飼育にも向いています。ただし、旅行などで長期間家を空ける際の温度管理と餌やりには注意が必要です。照明やヒーターをタイマーで管理したり、数日間の絶食に耐えられる種類を選んだりする工夫をすれば、一人暮らしでも十分に楽しめます。

Q2: 飼育の初期費用は合計でいくらくらいかかりますか?

A2: 生体の価格に加えて、飼育設備一式で2万円〜5万円程度が一般的な目安です。例えば、ヒョウモントカゲモドキの場合、生体価格が1万円、飼育セットが2万円だとすると、合計で3万円ほどになります。もちろん、選ぶケージのサイズやヒーターの種類、レイアウトに凝るかどうかで費用は大きく変動します。

Q3: 冬の温度管理で特に気をつけることは何ですか?

A3: 冬場は室温が大きく下がるため、ケージ内の保温が最も重要になります。ケージの底に敷く「パネルヒーター」と、空気全体を暖める「保温球」や「暖突(だんとつ)」といった保温器具を併用するのが効果的です。この際、「サーモスタット」という温度を自動で制御する機器に接続することで、設定温度を常にキープでき、過加温によるトラブルを防ぐことができます。

- 爬虫類・両生類の飼育は、適切な準備と責任感があれば初心者でも十分に楽しめます。

- 飼育前に必要な設備、初期費用、維持費をしっかりと計画し、家族の同意も得ましょう。

- 温度・湿度管理、ケージレイアウト、清潔な環境維持は健康な飼育の基本です。

- ヒョウモントカゲモドキやコーンスネークなど、飼いやすい種類から始めるのがおすすめです。

- 法律や健康管理の知識を深め、万が一に備えて専門の動物病院を探しておきましょう。

初回公開日:2025年11月26日

記載されている内容は2025年11月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。