【初心者必見】爬虫類の温湿度管理ミス10選|正しい温度・湿度設定で健康トラブルを防ぐ完全ガイド

更新日:2025年11月26日

- 爬虫類は変温動物であり、適切な温湿度管理が健康維持と生命活動の根幹となることを理解する。

- 初心者が陥りがちな温湿度管理のミス10選を具体例と共に把握し、ご自身の飼育環境を見直す必要がある。

- 温湿度計、サーモスタット、保温器具、霧吹きなど、トラブル解決に必須のアイテムを正しく使用する。

- 季節ごとの対策や生体のサインを見逃さない観察力も、快適な飼育ライフには不可欠な要素となる。

この記事でわかること

- 爬虫類の温湿度管理が重要な理由

- 初心者がやりがちな10の管理ミスと具体的な対策

- 温度・湿度を正しく管理するための必須アイテム

- 季節ごと(夏・冬)の注意点と管理方法

なぜ爬虫類の温湿度管理は重要なのか?

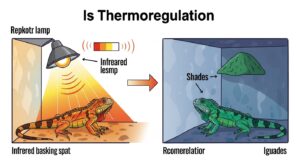

爬虫類は、自分で体温を一定に保てない「変温動物」です。そのため、外部の温度に体温が大きく左右されます。野生では、太陽光で体を温め(バスキング)、暑くなれば日陰に隠れて体温を調節し、生命活動を維持しています。

室内飼育では、この自然界のサイクルをケージ内に再現する必要があります。

- 温度が不適切だと…

- 消化不良による体調悪化

- 免疫力の低下による病気

- 湿度が不適切だと…

- 脱皮不全

- 皮膚病、呼吸器系の疾患

- 脱水症状

つまり、温湿度管理は単なる「お世話」ではなく、爬虫類の生命維持活動そのものを支える飼育の根幹なのです。これから紹介する管理ミスを理解し、ご自身の飼育環境を見直すことが、ペットを守る第一歩となります。

【初心者必見】爬虫類の温湿度管理でやりがちなミス10選

多くの飼育者、特に初心者が経験しがちな温湿度管理の失敗例を10個紹介します。ご自身の環境と照らし合わせながら、チェックしてみてください。

ミス1:温湿度計を設置していない、または1つしか置いていない

最も基本的でありながら、見落とされがちなミスです。感覚だけで温湿度を判断するのは非常に危険です。また、温湿度計が1つだけでは、正確な環境を把握できません。

ケージ内には暖かい「ホットスポット」と涼しい「クールスポット」が存在します。爬虫類はこの2つのエリアを行き来して体温調節するため、両方の温度を把握することが不可欠です。クールスポット側の温度しか見ていないと、ホットスポットが過熱状態になっていることに気づかず、火傷や熱中症のリスクが高まります。

【対策】 必ずデジタル式の温湿度計を最低でも2つ、ホットスポット付近とクールスポット付近に設置しましょう。アナログ式は誤差が大きいため、信頼性の高いデジタル式が推奨されます。これにより、ケージ内の「温度勾配」が適切に作れているかを確認できます。

ミス2:サーモスタットを使用していない

パネルヒーターや保温電球をコンセントに直接繋ぐのは、非常に危険な管理ミスです。制御なしでは常に最大出力で稼働し、ケージ内が想定以上に高温になってしまいます。

サーモスタットなしでは、飼い主の不在時に危険な温度まで上昇・下降する可能性があり、低体温や熱中症、最悪の場合は死に至るケースもあります。また、保温器具の過熱は火災のリスクも高めます。

【対策】 対策はただ一つ、「必ずサーモスタットを使用する」ことです。サーモスタットは、設定温度を保つように自動で保温器具の電源をON/OFFしてくれる最重要装置です。ヒーター類は必ずサーモスタットに接続し、安全かつ安定した温度管理を行いましょう。

ミス3:ケージ全体の温度を均一にしようとしている

良かれと思ってケージ全体の温度を一定に保つのも、実は間違いです。前述の通り、爬虫類はケージ内に作られた「温度勾配(温度差)」を利用して、自ら体温を調節します。

ケージ内が均一な温度だと、体を温めたい時も冷やしたい時も移動できず、大きなストレスを感じます。ホットスポットがなければ消化不良を、クールスポットがなければ熱中症を引き起こす原因になります。

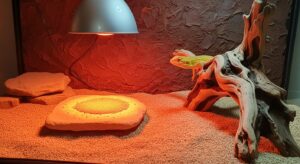

【対策】 ケージ内に意図的に温度差を作りましょう。パネルヒーターをケージの半分程度に敷き、その上部にバスキングライトを設置してホットスポットを作ります。そして、ヒーター等を設置しない反対側をクールスポットとして確保します。この温度勾配こそ、爬虫類にとって快適な環境の鍵です。

ミス4:湿度管理を軽視している(乾燥させすぎ・多湿すぎ)

温度管理に集中し、湿度管理がおろそかになるケースも少なくありません。特に乾燥する冬や、多湿になる梅雨は注意が必要です。

- 乾燥しすぎ:脱皮不全、呼吸器疾患、脱水の原因になります。特に指先や尻尾の先に古い皮が残ると、血行不良から壊死することもあります。

- 多湿すぎ:カビや雑菌が繁殖しやすくなり、皮膚病(水カビ病など)のリスクを高めます。

【対策】 まず飼育している生体に合った湿度を把握しましょう。その上で、日々の霧吹きはもちろん、水入れの大きさ調整や、保水性の高い床材(ヤシガラなど)を使用して湿度をコントロールします。湿度が上がらない場合は加湿器、高すぎる場合は換気の見直しや乾燥系の床材への変更が有効です。

ミス5:夏場の熱中症対策を怠っている

「爬虫類は暑さに強い」というイメージは大きな誤解です。日本の夏の猛暑は、多くの爬虫類の生息地より過酷な場合があります。エアコンのない部屋や直射日光が当たる場所では、ケージ内温度は急上昇し、簡単に熱中症になります。

熱中症は処置が遅れると命を落とす非常に危険な状態です。留守中に室温が急上昇し、手遅れになる悲しい事故も少なくありません。

【対策】 夏場はエアコンによる24時間の室温管理が基本です。ケージは直射日光の当たらない風通しの良い場所へ移動させましょう。補助的にケージ用の冷却ファンを設置したり、凍らせたペットボトルをケージの近くに置いたりするのも効果的です。部屋全体の温度をコントロールすることが重要です。

ミス6:冬場の保温対策が不十分

冬の寒さ、特に夜間や明け方の冷え込みは、活動の鈍化や消化不良、免疫力低下を引き起こします。

よくあるミスが、パネルヒーターのみで冬を乗り切ろうとすることです。パネルヒーターは床面を温めるのに有効ですが、ケージ全体の空気を暖める力は弱く、保温不足になりがちです。

【対策】 パネルヒーターに加え、ケージ全体を暖める「保温電球」や「暖突(だんとつ)」などを併用しましょう。もちろん、これらの器具はサーモスタットで管理します。さらに、ケージの周りを断熱シートで囲う工夫も有効です留守にする際はエアコンも併用し、室温が下がりすぎないようにしましょう。

ミス7:ライト類のつけっぱなし・不適切な使用

バスキングライトや紫外線ライトは健康維持に必須ですが、使い方を間違うと逆効果です。ライト類の24時間つけっぱなしは絶対にやめましょう。

爬虫類にも体内リズムがあり、夜も明るいとストレスで体調を崩します。また、昼行性の種類にとって紫外線ライトは骨の形成に不可欠で、不足すると代謝性骨疾患(クル病)を引き起こします。

【対策】 照明器具はタイマーに接続し、1日の日照時間を12時間程度に設定して、規則正しい昼夜サイクルを作りましょう。夜間の保温は、光を発しないセラミックヒーターが理想です。また、生体に合ったスペックの紫外線ライトを選び、定期的に交換してください。

ミス8:床材の選択ミスによる湿度トラブル

床材は見た目だけでなく、温湿度環境に大きな影響を与えます。生息環境に合わない床材を選ぶと、湿度管理が非常に難しくなります。

例えば、多湿を好む種類に乾燥系の床材(デザートソイルなど)を使うと、霧吹きをしてもすぐに乾燥してしまいます。逆に、乾燥地帯の種類に保水性の高い床材(ヤシガラなど)を使うと、蒸れてしまいトラブルの原因になります。

【対策】 飼育する生体の生息地の環境を調べ、それに合った機能を持つ床材を選ぶことが重要です。多湿系ならヤシガラ、乾燥系ならデザートソイルなど、床材の特性を理解して選びましょう。

ミス9:換気不足による空気のよどみ

湿度を保ちたい一心で、ケージの通気口を塞ぎすぎるのも危険です。密閉空間は湿度が保たれますが、空気の流れが止まってしまいます。

空気がよどむと、糞尿のアンモニア臭がこもり、雑菌やカビが繁殖しやすくなります。不衛生な環境は、呼吸器系疾患や皮膚病の原因となります。

【対策】 適度な換気を確保しましょう。ケージの通気口を完全に塞がず、空気が緩やかに循環する状態を保ちます。湿度を維持しつつ換気するには、床材を厚めに敷いて湿らせる、大きめの水入れを設置するなどの工夫を組み合わせるのが効果的です。

ミス10:生体のサインを見逃している

これまでのミスは、最終的に生体の「体調の変化」というサインで現れます。このサインを見逃すことが、最も重大なミスかもしれません。

- いつもより食欲がない

- シェルターから全く出てこない

- 脱皮の皮が体に残っている

- 口をパクパクさせている

これらはすべて、飼育環境に問題があることを示す生体からのSOSです。「そのうち治るだろう」と放置すると、手遅れになることがあります。

【対策】 日々の地道な観察が何より重要です。エサやりや掃除の際に、生体の全身をしっかり見て、普段と違うところはないかチェックする習慣をつけましょう。異変を感じたら、まず温湿度計を確認し環境を見直してください。改善しない場合は、迷わず爬虫類を診てくれる獣医師に相談しましょう。

温湿度管理トラブルを解決する具体的なアイテムと使い方

温湿度管理のミスを防ぎ、トラブルを解決するために役立つ具体的な飼育用品を紹介します。

温度管理に必須のアイテム

- サーモスタット: 温度管理の心臓部。設定温度に合わせてヒーター類の電源を自動でON/OFFします。必ず保温器具とセットで使用してください。

- パネルヒーター: ケージの底面から体を温めます。底面積の3分の1~半分程度に敷き、クールスポットを確保するのが基本です。

- 保温ライト: バスキングライト(昼用)や、光を出さないセラミックヒーター(夜間・夜行性用)などがあります。生体の生態に合わせて使い分けましょう。

湿度管理に役立つアイテム

- 霧吹き・スプレー: 最も手軽な加湿方法。壁面や床材に吹きかけ、一時的に湿度を上げます。自動で噴霧するミストシステムも便利です。

- 加湿器: ケージ用の小型加湿器も安定した湿度維持に役立ちます。特に乾燥する冬に重宝します。

- 床材: ヤシガラ、水苔、フロッグソイルなどは保水性が高く、湿度を長く保ちます。生体の種類に合わせて選びましょう。

- 水入れ: 飲み水兼、加湿器の役割も果たします。表面積の広い水入れは、水の蒸発量を増やし、ケージ内の湿度を高めます。

よくある質問(FAQ)

Q1: 旅行などで数日間家を空ける際の温湿度管理はどうすればいいですか? A1: 最も安全なのは、エアコンを24時間稼働させ、部屋全体の温度を一定に保つことです。その上で、全てのライト類と保温器具をタイマーとサーモスタットに接続し、自動管理できるよう設定します。可能であれば、信頼できる友人やペットシッターに様子を見てもらうのが理想的です。

Q2: ケージ内の湿度がどうしても上がりません。どうすれば良いですか? A2: いくつか対策があります。①水入れを大きく表面積の広いものに交換する、②床材をヤシガラなど保水性の高いものに変更する、③ケージの通気口(メッシュ部分など)の一部を湿らせたタオルやアクリル板で塞ぐ、などを試してみてください。ただし、完全に密閉せず、空気の流れは必ず確保してください。

Q3: パネルヒーターは夜もつけっぱなしで良いのでしょうか? A3: はい、サーモスタットに接続していれば、夜間もつけっぱなしで問題ありません。夜行性の種類がお腹を温めて消化を助けたり、冷え込みすぎを防いだりするのに重要です。サーモスタットの設定温度を昼間より2〜3度低く設定すると、より自然に近い環境を再現できます。

まとめ:正しい温湿度管理で大切なペットの命を守ろう

爬虫類の温湿度管理は、時に複雑に感じるかもしれません。しかし、基本は「飼育している生体の故郷の環境を、ケージ内に再現する」というシンプルな考え方です。

大切なのは、正しい知識を身につけ、適切な飼育用品を正しく使い、そして何よりも毎日生体の様子を愛情を持って観察することです。日々の小さな変化に気づくことが、大きなトラブルを防ぎ、あなたの愛する爬虫類の命を守ることに繋がります。

もし管理方法に迷ったり、生体の体調に不安を感じたりした場合は、一人で抱え込まずに、経験豊富な爬虫類専門店のスタッフや、専門知識を持つ獣医師に相談してください。この記事が、あなたと大切なペットとの快適な飼育ライフの一助となれば幸いです。

- 爬虫類の温湿度管理は生命維持の根幹であり、飼育生体の自然環境を再現することが成功の鍵です。

- 基本的な温湿度計の複数設置やサーモスタットの使用は、ミスを防ぐための必須条件となります。

- 季節ごとの対策、適切な照明サイクル、床材の選択など、多角的な視点から環境を整えましょう。

- 日々の生体観察を通じてサインを見逃さず、異変があれば専門家へ相談する勇気も大切にしてください。

初回公開日:2025年11月26日

記載されている内容は2025年11月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。