はじめての鳥の飼い方ガイド|インコ・文鳥・オカメの性格・鳴き声・ケージ環境・健康管理まで徹底解説

更新日:2025年11月26日

- 鳥を飼う際は、種類ごとの性格や寿命、適切な飼育環境の確認が重要です。

- 鳥の鳴き声や仕草には感情が込められており、理解することで絆が深まります。

- 安全で快適なケージ作りには、サイズ、素材、温度湿度管理が欠かせません。

- 放鳥はストレス解消に必要ですが、事故を防ぐため部屋の安全対策を徹底しましょう。

- 毎日の健康チェック、バランスの取れた餌、専門病院の事前リサーチが愛鳥の長寿に繋がります。

色鮮やかな羽、愛らしい仕草、そして美しい鳴き声。鳥との暮らしに憧れを抱いている方は多いのではないでしょうか。しかし、実際に家族として迎えるとなると、「鳴き声はうるさくない?」「どんなお世話が必要?」といった不安もつきものです。

この記事では、これから鳥を飼うことを検討している初心者の方に向けて、鳥の飼い方の基本から、インコや文鳥などの種類ごとの特徴、鳴き声の意味、習性、そして快適な暮らしを送るための環境づくりまで、知っておきたい情報を網羅的に解説します。愛鳥との素晴らしい毎日をスタートさせるための準備を、ここから始めましょう。

鳥を飼う前の準備:初心者におすすめの種類と寿命を知ろう

鳥との生活を始める前に、基本的な知識を身につけておくことは非常に重要です。どの鳥も同じではなく、種類によって性格や寿命、必要な飼育環境が異なります。ここでは、初心者が知っておくべき鳥の基本情報をご紹介します。

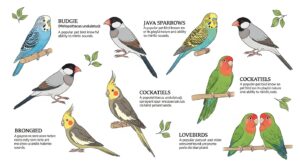

初心者におすすめの鳥の種類と特徴

ペットとして人気の鳥にはたくさんの種類がいますが、ここでは特に初心者の方におすすめの種類を4種ご紹介します。

セキセイインコ

- 特徴: 最もポピュラーなインコの一種で、活発で人懐っこい性格です。おしゃべりを覚える個体も多く、コミュニケーションを楽しみたい方にぴったり。飼育に関する情報も豊富で、手乗りにもなりやすいため、初めて鳥を飼う方には最適な選択肢の一つです。

文鳥

- 特徴: 小さいながらも感情表現が豊かで、飼い主によく懐きます。特に桜文鳥や白文鳥が人気です。歌うようなさえずりが美しく、比較的静かなので集合住宅でも飼いやすいでしょう。ただし、縄張り意識が強い一面もあるため、相性には注意が必要です。

オカメインコ

- 特徴: 穏やかで優しい性格が魅力です。頭の冠羽で感情が分かりやすく、口笛を真似るのが得意。少し臆病な面もありますが、じっくり信頼関係を築くことで、最高のパートナーになってくれます。他の鳥に比べてやや体が大きいので、少し広めのケージを準備してあげましょう。

コザクラインコ

- 特徴: 「ラブバード」とも呼ばれるほど愛情深い鳥です。パートナーへの愛情が非常に強く、飼い主にもべったりと懐くことがあります。その分、嫉妬深い一面や噛み癖が出ることもあるため、しっかりとしたしつけとコミュニケーションが求められます。

愛鳥と長く暮らすために理解すべき寿命

鳥は犬や猫と同じように、長い時間を共にする家族の一員です。種類によって寿命は大きく異なりますが、適切な飼育環境と健康管理によって、より長く健やかな時間を過ごすことができます。

愛鳥の寿命について

- セキセイインコ: 約7〜10年

- 文鳥: 約8年

- オカメインコ: 約15〜20年

大型のオウムであるヨウムなどは、50年以上生きることもあります。鳥を飼うと決めたら、その子の生涯にわたって責任を持つ覚悟が必要です。日々の健康チェックやバランスの取れた餌、そして何よりたくさんの愛情を注ぐことが、愛鳥の長寿に繋がります。

【種類別】インコや文鳥の鳴き声に隠された意味とは?

鳥の鳴き声は、彼らにとって重要なコミュニケーション手段です。一見するとただ鳴いているように聞こえても、そこには様々な感情や要求が込められています。鳴き声の意味を理解することで、愛鳥との絆はさらに深まるでしょう。

喜び・甘えのサインとなる鳴き声

「ピュルピュル」「チチチッ」といった、さえずるような優しい鳴き声は、機嫌が良くリラックスしているサインです。飼い主のそばで安心している時や、楽しい気持ちの時に聞かれます。また、飼い主に構ってほしい時や甘えたい時には、少し高めの声で「ピッ!ピッ!」と鳴いてアピールすることもあります。このような鳴き声が聞こえたら、優しく名前を呼んだり、頭を撫でてあげたりすると良いコミュニケーションになります。

警戒・不安を表す鳴き声

「ギャッ!ギャッ!」という短く鋭い鳴き声は、何かを警戒しているか、恐怖を感じている時のサインです。見知らぬ人や物が近づいた時、大きな音がした時などに発せられます。この鳴き声が聞こえたら、何に驚いているのか原因を探り、優しく声をかけて安心させてあげましょう。また、寂しさや不安から「呼び鳴き」をすることもあります。これは仲間や飼い主を呼ぶための行動で、飼い主の姿が見えなくなると大きな声で鳴き続けることがあります。

【悩み解決】夜鳴きの原因と対策

インコが夜中に鳴く、いわゆる「夜鳴き」に悩む飼い主さんも少なくありません。鳥は基本的に夜は静かに眠りますが、夜鳴きをする場合は何らかの原因が考えられます。

夜鳴きの主な原因と対策

- 原因1:外部からの刺激: 地震や物音などに驚いてパニックを起こしているケース(オカメパニックなど)。

- 原因2:ケージの環境: ケージを覆う布が不十分で光が漏れていたり、テレビの音や人の話し声が聞こえたりすると、安心して眠れません。

夜はケージに遮光性の高い布をかけ、静かで暗い環境を整えることが重要です。また、病気やストレスが原因で夜鳴きをすることもあるため、続く場合は鳥専門病院で相談しましょう。

しつけは可能?呼び鳴きへの対処法

呼び鳴きは鳥の本能的な行動ですが、あまりに頻繁だと飼い主のストレスになってしまいます。呼び鳴きのしつけで大切なのは、「鳴いたらすぐに行く」という行動をやめることです。これを繰り返すと、「鳴けば飼い主が来てくれる」と学習してしまいます。

対策としては、まず愛鳥が安心できる環境を整え、おもちゃなどで一羽でも楽しく過ごせる時間を増やすことが挙げられます。そして、飼い主が相手をするのは、鳥が静かにしている時に限定します。静かにしている時に褒めてあげたり、おやつをあげたりすることで、「静かにしていれば良いことがある」と学習させていくのです。根気が必要ですが、一貫した態度で接することが信頼関係の構築にも繋がります。

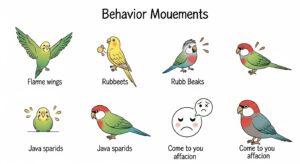

鳥の気持ちは仕草でわかる!羽ばたき・くちばしの動きの意味

鳥は鳴き声だけでなく、体全体を使って気持ちを表現します。特に羽ばたきやくちばしの動きには、様々な意味が込められています。愛鳥の行動を注意深く観察することで、その時々の感情をより深く理解することができます。

羽ばたきに隠されたメッセージ

ケージの中でその場で激しく羽ばたきをする行動は、いくつかの意味を持っています。

- 運動不足の解消やエネルギーの発散: 特に放鳥時間が短い場合に見られます。

- 要求のサイン: 「ケージから出してほしい」というアピールです。飼い主が近づくと羽ばたきを始める場合は、この可能性が高いでしょう。

- 喜びや興奮の表現: 楽しい気持ちを表していることもあります。

状況に応じて、その行動の意味を読み解いてあげましょう。

くちばしの動きから分かること

くちばしは、食事をするだけでなく、感情表現やコミュニケーションにおいても重要な役割を果たします。

- カチカチ鳴らす: 文鳥などで見られ、威嚇や警戒のサインであることが多いです。

- ギリギリ擦り合わせる: リラックスしている時や眠い時に見せる「歯ぎしり」のような行動。満足している証拠です。

- そっと寄せてくる: 愛情表現や「カキカキしてほしい」というおねだりのサインです。

ストレスサインを見逃さないで!注意すべき行動とは

鳥は非常に繊細な生き物で、環境の変化やコミュニケーション不足からストレスを感じやすいです。ストレスが溜まると、問題行動や病気に繋がることがあります。以下のサインに注意しましょう。

- 毛引き症: 自分の羽をくちばしで抜いてしまう行動。退屈、寂しさ、栄養不足、発情など、原因は様々です。

- 常同行動: ケージの中を意味もなく行ったり来たりする行動も、ストレスの表れです。

- 食欲の変化: 急に餌を食べなくなったり、逆に食べ過ぎたりするのも注意が必要です。

- 攻撃的になる: 急に噛み付くようになったり、威嚇したりする場合も、何か不満や不安を抱えている可能性があります。

これらのサインが見られたら、まずは飼育環境を見直し、愛鳥とのコミュニケーションの時間を増やしてみましょう。改善が見られない場合は、早めに獣医師に相談することが大切です。

鳥が快適なケージの作り方:選び方からレイアウト、温度管理まで

鳥にとってケージは、食事をしたり眠ったりする大切な家です。一日の大半を過ごす場所だからこそ、安全で快適な環境を整えてあげることが、鳥の健康とQOL(クオリティ・オブ・ライフ)に直結します。

適切なケージの選び方:サイズと素材

ケージの選び方で最も重要なのはサイズです。鳥が中で翼を広げてもぶつからず、おもちゃや止まり木を設置しても十分なスペースが確保できる大きさを選びましょう。目安としては、鳥の体の大きさの最低でも1.5倍以上の幅と奥行き、高さがあるものが理想です。

素材は、錆びにくく丈夫なステンレス製がおすすめです。安価なメッキ製のケージは、鳥が金網をかじった際にメッキが剥がれ、有害物質を摂取してしまう危険性があるため注意が必要です。

初心者でも安心!ケージのレイアウトと必須アイテム

快適なケージ環境を作るためには、適切なレイアウトとアイテムの準備が欠かせません。

- 止まり木: 太さが異なるものを2〜3本設置し、足の筋肉を使えるようにします。天然木は足への負担が少なくおすすめです。

- 餌入れ・水入れ: 毎日掃除しやすいように、着脱が簡単なものを選びます。フンが入りにくいよう、止まり木の真下は避けましょう。

- おもちゃ: 退屈を防ぎ、知的好奇心を満たすために必須です。安全な素材・形状で、複数種類を用意して定期的に交換してあげると飽きずに楽しめます。

- 床材: フンや食べこぼしを掃除しやすくするために、ペットシーツや新聞紙を敷きます。毎日交換して清潔を保ちましょう。

ケージのレイアウトは、鳥が安全に、そしてストレスなく過ごせることを第一に考えます。初心者の方は、まずこの基本のアイテムを揃えることから始めましょう。

快適な温度と湿度の管理方法

鳥の多くは温暖な地域の出身であるため、温度と湿度の管理は健康維持に非常に重要です。

- 適切な温度: 一般的には20〜25℃前後。幼鳥や老鳥、病気の鳥は体温調節が苦手なため、ペットヒーターなどで保温を徹底しましょう。

- 適切な湿度: 40〜60%程度。特に冬場の乾燥には加湿器などで対策しましょう。

エアコンを使い、一年を通して安定した室温を保つことが理想です。

放鳥の基本と注意点|安全な環境で信頼関係を深めよう

ケージの外で自由に遊ばせる「放鳥」は、鳥の運動不足やストレスの解消、そして飼い主とのコミュニケーションを深めるための大切な時間です。しかし、やり方を間違えると事故に繋がる危険性もあります。

放鳥はいつから?適切な時間と頻度

鳥を家に迎えてすぐの放鳥は避けましょう。新しい環境と飼い主に慣れてもらうことが先決です。飼い主を怖がらなくなったら放鳥を始めるタイミングです。

放鳥時間は、1回につき30分〜1時間程度、1日に1〜2回が目安です。長時間の放鳥は鳥を疲れさせ、発情を過度に誘発する原因にもなりかねません。時間を決めて行い、「ケージに帰る時間」をしつけることも大切です。

部屋の安全対策:危険なものリストと対処法

放鳥を行う部屋には、鳥にとって危険なものがたくさん潜んでいます。事故を防ぐために、徹底した安全対策が必要です。

放鳥時の部屋の危険物リスト

- 窓やドア: 必ず施錠し、カーテンを閉めてガラスへの激突を防ぐ。

- 電気コード類: 感電防止のため、コードカバーで保護するか隠す。

- 観葉植物: 鳥に有毒な種類が多いため、部屋に置かないのが無難。

- キッチン: 熱い鍋や油、刃物など危険が多いため、絶対に立ち入らせない。

- 人間の食べ物: チョコレート、アボカド、ネギ類など鳥に有害なものは片付ける。

- その他: タバコの煙、アロマ、殺虫剤などは鳥に有害。放鳥中は使用を避ける。

放鳥前には必ず部屋の安全確認を行う習慣をつけましょう。

放鳥中にできるコミュニケーションとおもちゃの選び方

放鳥は、愛鳥との信頼関係を築く絶好の機会です。優しく名前を呼んだり、おやつを手からあげたりして、楽しい時間を共有しましょう。一緒に遊ぶおもちゃは、鳥が飲み込めないサイズで、安全な素材(天然木、紙など)のものを選びます。ボールを転がすなど、飼い主が一緒に遊べるタイプのおもちゃはコミュニケーションに役立ちます。

愛鳥の健康管理|毎日のチェックと餌、病院の選び方

言葉を話せない鳥の健康を守れるのは、飼い主だけです。日々の観察とケアを通じて、病気の早期発見に努めましょう。

毎日の健康チェックポイント

毎日ケージの掃除や餌交換の際に、愛鳥の様子をチェックする習慣をつけましょう。

- フンの状態: 色、形、量がいつもと違わないか。

- 食欲と飲水量: 餌をしっかり食べているか、水を飲んでいるか。

- 体重: 定期的に測定し、急激な増減がないか確認する。

- 外見: 羽を膨らませていないか。目や鼻、お尻周りが汚れていないか。

- 行動: 元気がない、じっとしている時間が長いなど、普段と違う様子はないか。

鳥は体調不良を隠す習性があるため、少しの変化も見逃さないことが重要です。

バランスの取れた餌の選び方と与え方

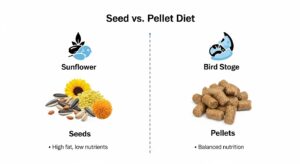

鳥の健康の基本は食事です。主食には「シード」と「ペレット」があります。

- シード: 様々な種子のミックス。嗜好性が高いですが栄養が偏りがちになるため、野菜(小松菜、豆苗など)で栄養を補う必要があります。

- ペレット: 必要な栄養素をバランス良く含んだ総合栄養食。理想はペレットを主食にすることです。

愛鳥の種類や年齢、健康状態に合った餌を選び、適切な量を与えましょう。

もしもの時に備える鳥専門病院の探し方

犬猫を診る動物病院は多くても、鳥を専門的に診察できる病院は限られています。元気なうちに、いざという時に駆け込める病院をリサーチしておくことが非常に大切です。インターネットで検索するなどして、事前にリストアップしておきましょう。

まとめ:愛鳥との豊かな暮らしのために

この記事では、鳥の飼い方を検討している初心者の方に向けて、種類選びから鳴き声の意味、環境づくりや健康管理まで幅広く解説しました。鳥との生活は、大きな癒しと喜びを与えてくれますが、それは同時に一つの命を預かる大きな責任を伴います。

彼らの習性を正しく理解し、安全で快適な環境を準備し、愛情のこもったコミュニケーションを日々重ねることが、愛鳥と長く幸せに暮らすための鍵となります。この記事が、あなたと未来の愛鳥との素晴らしい出会いの一助となれば幸いです。

- 鳥との生活は喜びと責任を伴い、彼らの習性を理解することが大切です。

- 安全で快適な飼育環境を整え、愛情深いコミュニケーションを日々心がけましょう。

- 鳴き声や仕草から気持ちを読み取り、鳥の小さな変化にも気づける飼い主になりましょう。

- 健康管理には、毎日の観察、適切な餌、そして信頼できる獣医師の確保が不可欠です。

- この記事を参考に、あなたと愛鳥が長く幸せな共同生活を送れることを願っています。

よくある質問(FAQ)

Q1: 一人暮らしでも鳥は飼えますか?おすすめの種類は? A1: はい、一人暮らしでも飼育可能です。ただし、毎日のお世話や放鳥の時間を確保できることが前提です。日中留守にすることが多い場合は、一羽でも比較的落ち着いて過ごせる文鳥や、おもちゃで遊ぶのが好きなセキセイインコなどがおすすめです。寂しがり屋な性格の鳥の場合、帰宅後の触れ合いの時間を大切にしてあげましょう。

Q2: 鳥のしつけはどのように行えばいいですか? A2: 鳥のしつけの基本は、「叱る」のではなく「褒めて伸ばす」こと(陽性強化)です。例えば、ケージに戻ってほしい時に、うまく戻れたらすぐにご褒美のおやつをあげて褒めます。これを繰り返すことで、「この行動をすると良いことがある」と学習します。噛み癖などの問題行動に対しても、噛まなかった時に褒めることで、望ましい行動を増やしていくアプローチが有効です。

Q3: 旅行などで家を空ける場合はどうすればいいですか? A3: 1泊2日程度であれば、餌と水を多めに用意しておくことでお留守番が可能な場合もあります。しかし、2泊以上家を空ける場合は、ペットホテルやペットシッター、鳥の飼育に慣れた知人に預けることを検討しましょう。特に鳥を専門に預かってくれるペットホテルは、温度管理など専門的なケアが期待できるため安心です。預ける際は、普段食べている餌やお気に入りのおもちゃを持参すると、鳥のストレスを軽減できます。

初回公開日:2025年11月26日

記載されている内容は2025年11月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。