インコ・オウムのストレスサイン完全ガイド|鳴き声・行動でわかるSOSと正しい対処法

更新日:2025年11月26日

- インコやオウムのストレスサインは、鳴き声や行動に現れ、羽むしりなどの深刻な問題行動に繋がります。

- ストレスの原因は飼育環境、刺激不足、睡眠不足、日光不足、コミュニケーション不足など多岐にわたります。

- ストレス軽減のためには、適切なケージ環境、規則正しい生活リズム、正しいコミュニケーションが不可欠です。

- 家庭での改善が見られない場合や重篤な症状の場合は、速やかに鳥専門の獣医に相談することが重要です。

この記事では、インコやオウムが見せるストレスサインを鳴き声と行動に分けて解説し、原因を特定する方法から、今日から実践できる飼育環境の改善策までを具体的に紹介します。

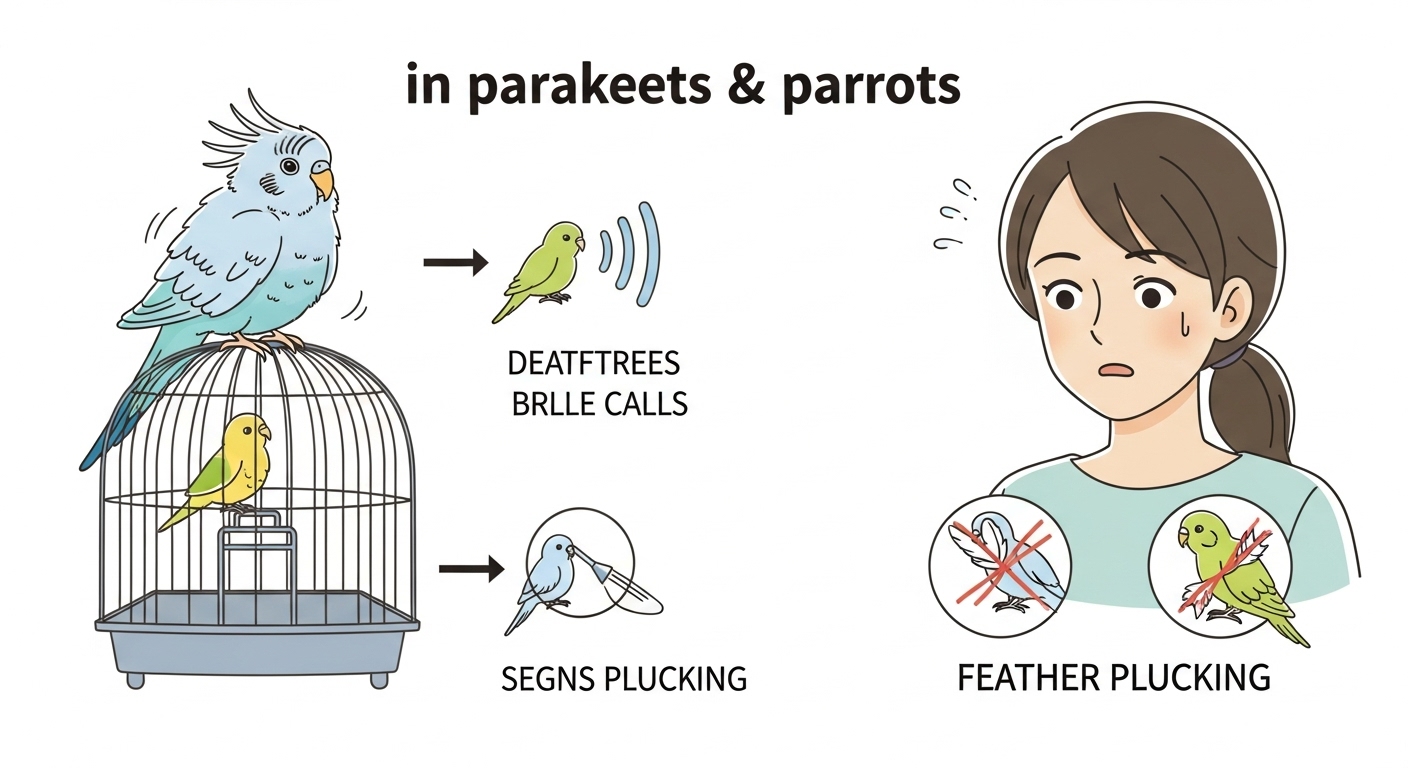

【要注意】インコ・オウムが見せるストレスサイン一覧

インコやオウムは非常に賢く感情豊かなため、環境の変化や飼い主との関係性でストレスを感じやすい生き物です。まずは、愛鳥が出しているかもしれない危険なサインを見逃さないように、具体的な種類を把握しましょう。

鳴き声でわかる4つのストレスサイン

鳥の鳴き声には、様々な感情や要求が込められています。普段との違いに気づくことが、愛鳥の健康を守る第一歩です。

- 「呼び鳴き」:孤独や不安のサイン

飼い主の姿が見えなくなると、甲高い大きな声で鳴き続けるのが「呼び鳴き」です。群れで暮らす鳥の本能的な行動で、「仲間はどこ?」「ひとりで不安だ」という気持ちの現れです。執拗に続く場合は、強い分離不安や孤独というストレスを抱えている可能性があります。

- 「要求鳴き」:何かを強く伝えたいサイン

「ケージから出してほしい」「おやつが欲しい」といった具体的な要求がある時の鳴き声です。飼い主の注意を引く意図が強く、この鳴き声に応え続けてしまうと、「鳴けば要求が通る」と学習し、問題行動がエスカレートすることがあるため注意が必要です。

- 「夜鳴き」:恐怖や体調不良の可能性

夜中に突然大きな声で鳴き叫ぶ「夜鳴き」は、「オカメパニック」とも呼ばれ、暗闇で何かに驚きパニックに陥っている状態です。また、体の痛みや不快感といった体調不良を訴えているケースも考えられます。続く場合は、睡眠環境や健康状態を注意深くチェックしましょう。

- 一本調子の単調な鳴き声:退屈のサイン

大きな声ではないものの、同じフレーズや単調な音を延々と繰り返している場合、それは退屈や刺激不足のサインかもしれません。ケージ内の環境が単調で、遊ぶものがないと、鳥は時間を持て余してしまいます。

行動でわかる4つのストレスサイン

ストレスサインは鳴き声だけではありません。以下の行動は、より深刻な状態を示している可能性があります。

- 「羽むしり」「自咬症」:深刻なストレスの現れ

自分の羽を抜く「羽むしり(毛引き症)」や、皮膚を噛んで傷つける「自咬症」は、鳥のストレスサインの中でも特に重篤です。飼育環境への不満、退屈、孤独感、栄養の偏り、病気など、原因は多岐にわたります。一度癖になると改善が難しいため、早期の対策が不可欠です。

- ケージ内で落ち着きがない(常同行動)

ケージの中を絶えず行ったり来たりする、止まり木を激しく噛む、金網に沿って同じルートをぐるぐる回るなどの行動は、エネルギーが発散できず、精神的に不安定な状態を示しています。

- 「震え」:恐怖、寒さ、病気のサイン

鳥が小刻みに震えている場合、恐怖や緊張、寒さ、そして病気の可能性があります。見慣れない物や大きな音に驚いているだけの場合もありますが、食欲不振や元気がないなどの他の症状と合わせて見られる場合は、すぐに獣医に相談すべきです。

- 食欲不振や攻撃性の高まり

急に食欲が落ちたり、好きだったものを食べなくなったりするのは、ストレスや体調不良のサインです。また、今まで懐いていたのに突然激しく噛むようになるなど、攻撃的な行動が増えた場合も、何らかの不満や不安を抱えている可能性があります。

なぜ?インコ・オウムがストレスを感じる5つの主な原因

愛鳥のストレスサインに気づいたら、次はその原因を探ることが大切です。鳥は非常に繊細で、私たちが気づかないような些細なことが原因になっている場合があります。

1. 飼育環境の問題(ケージ・温度・湿度)

多くの時間を過ごすケージとその周辺環境は、鳥の心身に最も大きな影響を与えます。

- ケージ環境:鳥のサイズに合わない狭さ、フンや食べかすで汚れた不衛生な状態、止まり木の種類が一つしかないなど、不適切なレイアウトは大きなストレスになります。

- 温度・湿度管理:日本の四季の変化は、暖かい地域出身のインコやオウムにとって大きな負担です。適切な温度(一般的に20〜25℃)と湿度(40〜60%)が保たれていないと、体調を崩しやすくなります。

2. 刺激不足による退屈

知能の高いインコやオウムにとって、「退屈」は大きなストレス源です。毎日同じ景色、同じおもちゃでは飽きてしまいます。頭を使わせるような知育玩具(フォージングトイ)がないなど、遊びがマンネリ化していると、無気力になったり問題行動を起こしたりします。

3. 睡眠不足や不規則な生活リズム

鳥は質の高い睡眠を必要とします。夜遅くまでリビングの明かりがついていたり、テレビの音がうるさかったりする環境では熟睡できません。睡眠不足は免疫力の低下や精神的な不安定さを引き起こします。毎日10〜12時間程度の静かで暗い睡眠環境の確保が理想です。

4. 日光浴の不足

日光浴は、体内でビタミンD3を生成し、骨の健康を維持するために不可欠です。不足すると骨の病気や精神的な不調につながることも。また、日光を浴びることは体内時計を整え、ストレス発散にも効果的です。

5. コミュニケーションの問題(孤独・過干渉)

飼い主との関係性もストレスに大きく関わります。

- 孤独感:社会性が高い鳥にとって、コミュニケーションの時間が極端に少ないと強い孤独を感じます。

- 過干渉:鳥が休みたい時に無理に触ったり、しつこく話しかけたりすることもストレスになります。

- 発情期のストレス:発情期はホルモンバランスの変化で精神的に不安定になりがちです。攻撃的になったり、特定の飼い主への依存が激しくなったりします。

行動ログでストレス原因を特定しよう

行動ログの活用

- 原因を特定するために非常に有効なのが「行動ログ」です。

- 「いつ」「どこで」「どんな状況で」「どんな鳴き声・行動をしたか」を簡単にメモするだけで、問題のパターンが見えてきます。

- 「飼い主が外出準備を始めると呼び鳴きをする」といった具体的な状況がわかれば、対策も立てやすくなります。

- この記録は獣医に相談する際にも役立ちます。

今日からできる!鳥のストレスを軽減する飼育環境の改善策

原因が見えてきたら、具体的な改善策を実践しましょう。「環境エンリッチメント(飼育環境を豊かにする工夫)」を取り入れ、愛鳥が心身ともに満たされた生活を送れる環境を整えます。

1. ケージ環境の見直し【環境エンリッチメント】

- 適切なケージサイズとレイアウト:両翼を広げても羽が触れない幅と、上下運動ができる高さのあるケージを選びましょう。餌と水は毎日交換し、ケージは常に清潔に保ちます。

- 止まり木の種類と配置の工夫:太さの違う天然木やロープパーチなど、複数の種類の止まり木を設置し、足裏への負担を減らしましょう。

- 安全で飽きさせないおもちゃの選び方:かじって壊せる木や紙のおもちゃ、餌を探させるフォージングトイなどがおすすめです。3〜4種類を定期的にローテーションさせ、新鮮さを保ちましょう。

2. 心地よい生活リズムを作る

- 温度・湿度管理の徹底:温度計・湿度計を設置し、エアコンやペットヒーターで適切な温湿度を維持します。

- 十分な睡眠時間の確保:夜はケージに遮光性の布をかけ、静かな場所で毎日決まった時間に10〜12時間眠れる環境を作りましょう。

- 定期的な日光浴の実践:週に数回、ガラス越しではない直射日光を浴びさせます(日差しの弱い時間帯に5〜15分程度)。必ず日陰を作り、外敵から目を離さないでください。鳥専用の紫外線ライトも有効です。

3. 愛鳥との正しいコミュニケーション

- 信頼関係を築く接し方:鳥のペースを尊重し、無理強いは禁物です。優しく話しかけたり、おやつを手からあげたりして、少しずつ距離を縮めましょう。

- ストレス発散につながる遊び:放鳥時間は、ボール遊びや「おいで」のトレーニングなど、頭と体を使う遊びを取り入れ、最高の刺激を与えましょう。

- 呼び鳴き・要求鳴きへの正しい対応:鳴いている時は基本的に無視し、静かにしている瞬間にすかさず褒めてあげることで、「静かにしていると良いことがある」と学習させます。一貫した態度が重要です。

それでも改善しない…深刻な場合は鳥の専門病院へ相談を

様々な対策を試しても問題行動が改善しない、あるいは羽むしりや自咬症が見られる場合は、自己判断せず、速やかに専門家である獣医に相談してください。

獣医に相談すべきタイミング

- 羽むしりや自咬症が始まったり、悪化したりしている

- 急に食欲がなくなり、体重が減少している

- 震えが止まらない、ケージの隅で膨らんでいるなど、明らかに元気がない

- 夜鳴きやパニックが頻繁に起こる

- 家庭での対策を1ヶ月以上続けても異常行動が改善しない、または悪化する

鳥専門の動物病院の探し方

鳥の診療は特殊な知識を要するため、鳥の診療経験が豊富な病院や鳥専門病院を選びましょう。インターネットで「(お住まいの地域名) 鳥 病院」「鳥専門医」などと検索したり、鳥の飼育コミュニティで情報を得たりするのがおすすめです。

獣医師に伝えるべき情報

診察をスムーズにするため、以下の情報を整理しておきましょう。

- 症状(いつから、どんな鳴き声・行動か)

- 作成した行動ログ

- 飼育環境の写真(ケージ全体、おもちゃなど)

- 食事内容(ペレット、シードの種類など)

- 体重の記録

- 可能であれば、問題行動の動画

これらの客観的な情報が、的確な診断の大きな手がかりとなります。

まとめ

インコやオウムが見せる鳴き声や行動の変化は、飼い主への大切なメッセージです。「呼び鳴き」や「羽むしり」などのサインを見逃さず、原因となっているストレスを取り除くことが、飼い主の重要な役割です。

ストレスの原因は、ケージ環境、食事、睡眠、コミュニケーションなど多岐にわたります。環境エンリッチメントの考え方を取り入れ、愛鳥が退屈せず、心身ともに健康でいられる快適な環境を整えてあげましょう。

もし家庭での対策で改善が見られない場合や、深刻な症状がある場合は、決して一人で抱え込まず、鳥を診てくれる獣医師に相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q1: 新しいおもちゃを与えてもすぐに飽きてしまいます。どうすればいいですか?

- 回答: 複数のおもちゃをローテーションさせるのが効果的です。常に3〜4種類のおもちゃをケージに入れ、1〜2週間ごとに一部を入れ替えて新鮮さを保ちましょう。また、中のおやつを探させる「フォージングトイ」は、鳥の知的好奇心を満たし、退屈を紛らわせるのに非常に役立ちます。

Q2: 呼び鳴きがうるさくて近所迷惑が心配です。すぐにやめさせる方法はありますか?

- 回答: 呼び鳴きをすぐにゼロにするのは難しいですが、根気強い対応で減らせます。最も重要なのは、鳴いている時に反応しない(無視する)ことです。そして、偶然でも静かにした瞬間に「いい子だね」と褒めてご褒美をあげてください。「鳴くよりも、静かにしていた方が注目してもらえる」と学習させることが根本的な解決策です。

Q3: ストレスでインコが震えている時、どう対処すればいいですか?

- 回答: 震えの原因によって対処法が異なります。まず室温を確認し、寒ければペットヒーターで保温してください。次に、何かに怖がっている可能性を考え、ケージの周りに見慣れない物がないか確認し、優しく声をかけて安心させましょう。もし食欲不振など他の症状も伴う場合は病気の可能性が高いため、すぐに動物病院を受診してください。

- 愛鳥の鳴き声や行動の変化はストレスのサインであり、早期発見と対策が健康維持に不可欠です。

- 飼育環境、刺激、睡眠、日光、コミュニケーションなど多岐にわたるストレス原因を特定しましょう。

- 適切なケージ環境の整備、生活リズムの改善、正しいコミュニケーションでストレスを軽減できます。

- 家庭での改善が難しい場合や重篤な症状が見られる場合は、迷わず鳥専門の獣医師に相談してください。

初回公開日:2025年11月26日

記載されている内容は2025年11月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。